H30(2018)年度

陶芸学科

-

-

『偲器』

石膏型と磁土の泥漿を用いる鋳込み技術で形を作っている。ホトトギスの羽根を形の発想源にしている。例えば花立は羽根が三枚、いわば巴型に直立して重なる形である。火立は一枚の羽根が作り出す曲面が皿形となる。香炉は二枚の羽根が連なる形である。それぞれ羽根そのものであると同時に器形でもあるというユニークな構造を持っている。羽根の微妙な曲面の心地よさ、鎬技法によってうまく表された羽根の列の諧調。一方で、骨壷は逆に形に一枚の羽根が貼り付けられ、鈕にも小さな羽根を付けている。

こうしたよく吟味され作り出された形がとてもモダンな感覚を醸し出す。そして白、グレー、ブルーでまとめられた淡い色彩が清潔感、シンプルな感覚を与え、形のモダンさと連動する。現代の新鮮な息吹の局面を伝える新しい感覚に満ちた器である。笠間陶芸大学校 学校長 金子賢治

-

-

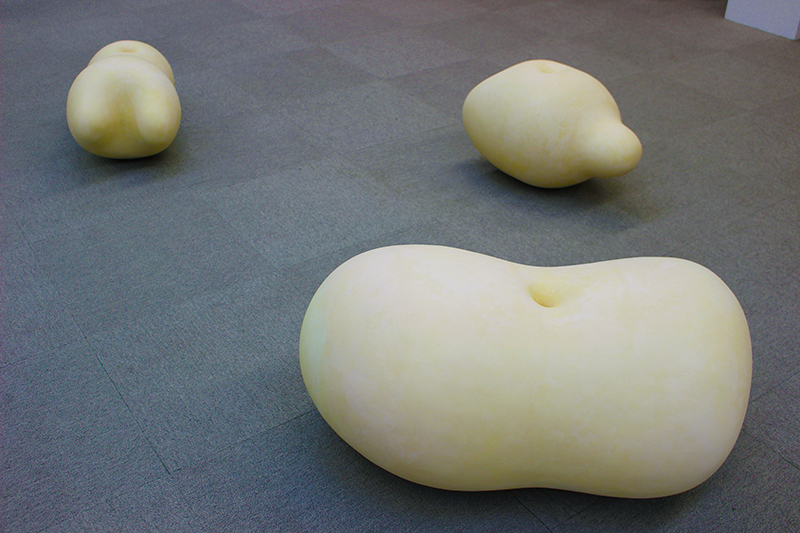

『無垢』

ふっくらとした柔らかい形。そこに微妙に生ずる凹と凸。それも柔らかい。それを連動するかのように、表面の質感も指で押すとそのままへこみそうな感覚を覚えるほど柔らかい。

日常の何気ない形。それをメモする。天井や壁に現れる様々な形。雲や木々のような自然の形。重要なことは、その様々な外界の対象の中に自分の形を発見するということである。いわば心の形の反映を外界のさりげないものの中に見るということである。それを書き留め、「土から陶へ」のプロセスの中に入れ込んでいく。言い換えると、平面で捉えた心の形を立体に捉え直す。しかもそれは土の構築のプロセスの中にある。まずとっかかりの形を手びねりで作ってみる。するとそこに可能と不可能の振幅が生ずる。形は可能な方へ可能な方へと増殖していく。そして心の形が許容する範囲で形の変貌が刻々と起こっていく。ここが陶の造形、「土から陶へ」の造形のだいご味、一番面白いところである。

ここに自分自身の心の形でもあり、なおかつ土の構築のプロセスの形でもある、両者の融合した、言葉の本当の意味での表現が成立する。笠間陶芸大学校 学校長 金子賢治

研究科

-

-

『充満する空白』

不定形な球体がいくつも連なり、その上部が一様に変化している。円形に亀裂が生じたもの、ガクッと崩れかけているもの、完全に陥没したものなどがある。しかし「充満する空白」シリーズno.3は球体が小型だが上部に生じた凹みが球体本体と分離せず、文字通り凹みとなって定着している。

磁土と鼠石灰(少量)を混ぜたものを手びねりで成形し上面に円形部分を残して球体を作る。次に「磁土+鼠石灰(多量)」「磁土+合成土灰」という二種類の「溶ける土」を手びねりで円形部を埋めるように成形していく。

「磁土vs灰」の比率のは各個ごとに少しずつ変えている。そして1230°~1250°で焼成した結果がこのように様々なバリエーションとなって現象したのである。磁土と三種類の灰を混ぜて球体に凹みを作りたいという複雑怪奇な発想。これが「土から陶へ」というプロセスとどこでつながるか、現状で見出したベストで唯一のものである。

陶芸ないし工芸的世界で「器」や「実用性」というものが必ずしも絶対要件でなくなって以来(1940~50年代以降)、土を(産業ではない)現代美術の造形素材に転換する、言い換えると「土から陶へ」の表現を思考する者にとってどこで土という造形素材とつながるかということは、つながることはできないという結論を含めて、必須の紐帯となった。

作者が作り出したこの一連の制作プロセスは、長い現代美術体験の果に息づいてくる。「土」と「溶ける土」とが蠕動するような新規軸は表現という大海へくりだし果実を生み出す大きな可能性を掴んだのである。笠間陶芸大学校 学校長 金子賢治